支援学校と水耕栽培による野菜作り

特別支援学校と水耕栽培による野菜作り

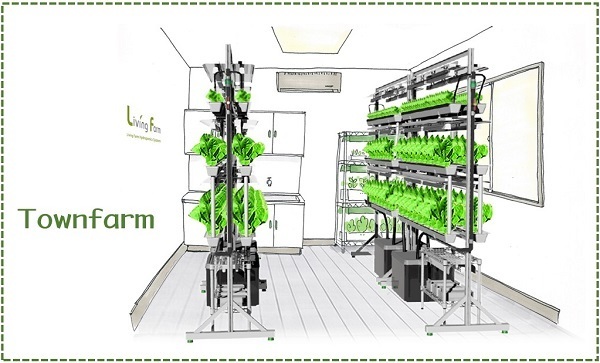

このたび和歌山県の支援学校からお話があって、リビングファームの大型水耕栽培器など6台導入いたしました。

今までも養護施設や特別支援学校へ水耕栽培器を導入してきましたが、今回は生徒さんの自立活動の一環とのお話でした。

この支援学校は小学部、中学部そして高校部まであり、大変広々として校庭と緑の多い環境に恵まれたところした。

担当者の方のお話では中型水耕栽培器RWで育ててみたところ、良い成果があったので大型水耕栽培器などの導入に到ったそうです。

今後は水耕栽培がこの支援学校でお役に立つようにフォローさせていただきます。

お部屋の中で野菜やハーブを育てることが色々な障害のある子供さんにどの様にお役に立つかを考えてみました。

小学生の小さいお子さんには不思議な、楽しい体験が目の当たりでできます。

種をウレタン培地に植えて水を差すと早い種で2日目には小さな芽が出るのを我々もワーと感激します。

この感激を小さなお子さんにも感じてもらいたいと思っております。

大きく育った苗を見ると根が長く伸びて、水や栄養を吸い取る根の毛根もはっきり観察できます。

その苗をハイドロボールを使って育成ポットに定植します、この手間がやはり植物を育てることの実感につながります。

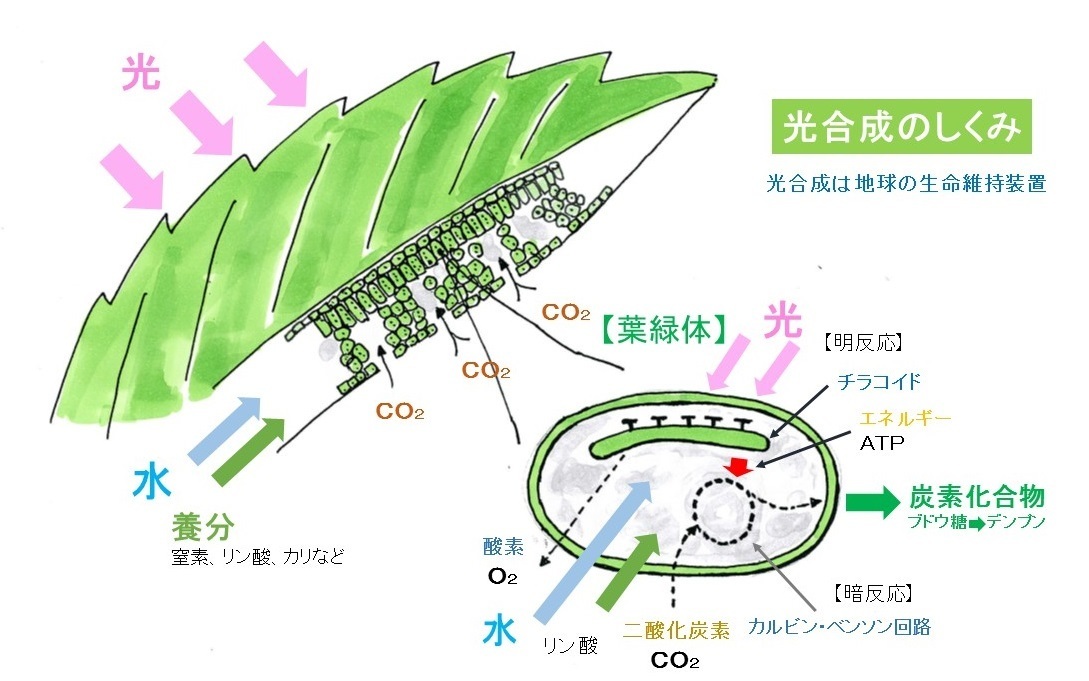

植物が育っていくためには光合成が葉っぱの中で行われています。

その光合成を順調に行われるためには光が大切ですが、LEDの光でも育つことの不思議さを実感できます。

季節によって室温が上下しますが、その温度によっても発育は大変異なります。室温は理想的には25℃前後ですが、寒い冬でも15℃以上、暑い夏では35℃以下でも育ちます。

基本的には人が快適に過ごせる環境なら植物も順調に育ってくれます。

多くの野菜が育ってきますと光合成によって二酸化炭素が吸収されて結果新鮮な酸素がお部屋に充満します。

根から吸収され栄養と一緒に葉っぱに移動した水は葉っぱの先端から蒸気として発散します。冬の乾燥期には加湿器代わりになります。

まさに子供さんと野菜の共生する空間となります。

種植えから40日(リーフレタス)目には大きく育った外側の葉っぱを摘んで給食のサラダにします。

栄養価では王様のパセリなどを育てれば少しの量でビタミン豊富なサラダになります。

中学部や高等部の生徒にはもっと科学的な勉強をしてもらえます。

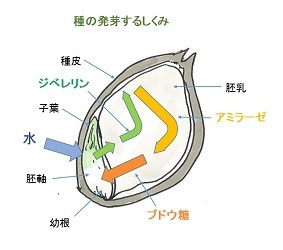

種の発芽のしくみを勉強すると、なぜ発芽しないかの原因などを探ることができます。

発芽してから茎だけが伸びきる徒長現象は光不足が原因と判ります。

子葉から本葉が出始める頃から肥料が必要になります、その理由は子葉や胚乳にあった栄養が無くなるからです。

水耕栽培には適量な肥料が必要です、その肥料がどんな物質から構成されているか。

根から吸収される栄養素は有機肥料でも、無機肥料でも同じイオン化された無機物質であることを理解します。

光合成における明反応はどのように、暗反応のカルビン・ベンソン反応とはどの様に行われるのか。

など野菜を収穫まで理科で勉強すること目の当たりで見られます。

この水耕栽培の技術は近未来の農業です。

そして農業は科学であることが判ります。

お部屋の中の水耕栽培は体力に関わらず楽しく手入れができます。

そしてこの新しい農業は人を育てます。

従来型農業の土耕栽培は後継者不足などで進展が望めない中、この水耕栽培を活かした植物工場はどんどん進化していきます。

リビングファームの昨年開発した流水型の野菜テラスFL−1で本格的な野菜(リーフレタスなど)が量産できます。

高等部の生徒にとってこの水耕栽培技術を少しでも体験することにより新たな職場への道になるかと思います。

いろいろな野菜やハーブを育てる経験が社会での自立への道にもなるかと思います。

育てた野菜をそのまま商品として販売するのでなく無農薬サラダとして提供できます。

大型水耕栽培器で育てたバジルでジェノベーゼソースが作れます。

水耕栽培で育てた花はエディブルフラワーとして新しい商品になります。

これは我々の夢ですが、全国の支援学校で指導されている先生方とご一緒に実現させていきたいと思います