営業時間 | 10:30~17:00 |

|---|

定休日 | 土日祝祭日 |

|---|

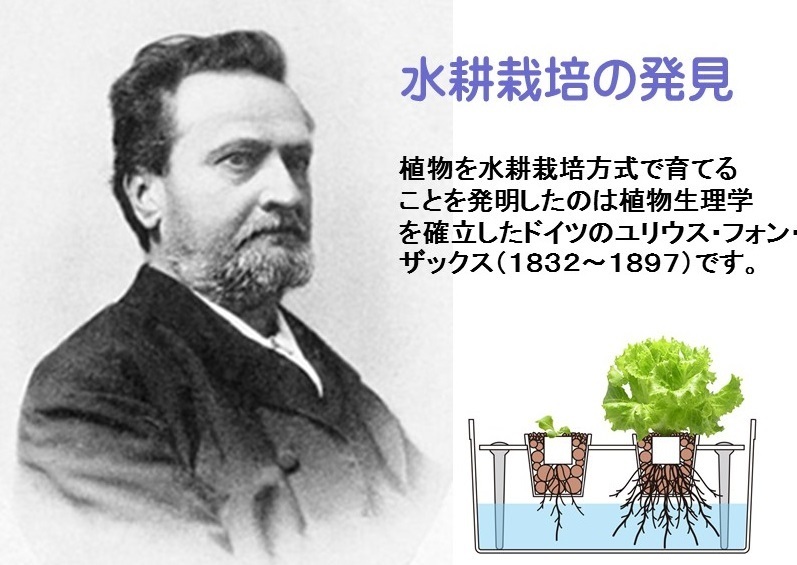

水耕栽培と植物工場の歴史

植物を水耕栽培方式で育てることを発明したのは植物生理学を確立したドイツのザックス(J.Sachs1832~1897)です。

植物を土壌で育てる代わりに、いろいろな無機塩類を溶かした水溶液に根を浸して育てることにより、植物が本当に必要とする養分をどの程度必要とするかを知ることができ、その後の植物学、農学の発展に著しく寄与しました。

それまでは植物に糞尿や堆肥をすき込めば生育が良くなることから、腐食物(有機物)を吸収していると思われておりましたがザックスとその後継者はこの水耕栽培法により植物が吸収するものはリン、窒素、カリウムとかの無機養分のイオン化したものでこれを根より吸収されることにより植物が成長することを突き止めました。

日本の水耕栽培と植物工場

水耕栽培が本格的に植物工場として活用されたのは、第二次世界戦争中にアメリカが南方の基地に建設し、さらに戦後日本に米軍が駐留したとき東京の調布市と滋賀県の大津市に野菜の自給を始めたのが最初の植物工場です。

この頃の日本の農業の肥料は人糞を主に使っていたので米軍が衛生上米国本土から移転建設したとされ、その後そのとき入った技術が植物工場として日本で開始されました。

その後は植物工場の普及活動が行われましたが、それほど広く普及されませんでした。 主に太陽光を使った植物工場では関東近郊ではミツバなどが育成されたり、名古屋近郊では伊勢湾台風の後に荒れた農地に作られた太陽光活用の植物工場(M式水耕研究所)ではレタス、ホウレンソウ、ミツバなど本格的な野菜が作られ始めました。

【第三次植物工場ブーム】 2009年~

最近では、環境問題として食の安全、地産地消そして将来の農業として注目され、2009年より植物工場について農水省、経産省合同で補助金を出しながらを普及活動をしております。

現在日本には約400か所(内太陽光のみが200箇所)の植物工場があり、光源として人工光(LED、蛍光灯、放電灯等)を使った人工型制御方式と太陽光を併用しているところがあり、又栽培方式でも水耕、噴霧、固形培地等いろいろなタイプを採用しています。

最近作られる植物工場はLEDの価格が安くなってきており,LED専用の植物工場が主流です。

昨年(2015年)より日産リーフレタスを20000個以上生産する植物工場が作られ大型化が多くなっていく一方で、街中植物工場といわれるような小型で特長のある野菜を生産し、消費地に入り込んだ植物工場(玉川大学内)が注目されています。

植物工場で作られるものは、リーフレタス、サラダ菜やミツバなどの葉菜が中心ですが、トマトやイチゴなども1年中需要があるために増えてきております。

植物工場の経営面では、なかなか厳しい状況のようですが、収益を上げるには作られる野菜が機能性野菜(ビタミン、ポリフェノールが多い)や特殊なものとしてカリウムを少なくした野菜を生産、販売している植物工場のようです。

今後は農業人口の縮小や高齢化などの問題を解決する上でも、誰でも手軽に従事することのできる植物工場が全国的に建設され、特に若い人に魅力ある農業として植物工場、水耕栽培などの技術が普及すことが急務とおもいます。

ドーム型植物工場

水耕栽培・植物工場の特長

1)安全・安心な野菜ができる

植物工場などの水耕栽培は外から閉鎖された温室などの施設で行います。作業者の出入りにばい菌や害虫が入らないように密閉されている施設もあり育成中に農薬などを使用することが無いため、軽く洗う程度で安全で安心な野菜を供給することができます。

植物工場は、通常の工場と同じように野菜などの生産管理がしっかりとしており栽培から出荷までの手順、作り手などが記録されており、さらに出荷から流通、加工、販売に至るまでのトレーサビリティが明確であり、生活者に安心して食べてもらえます。

植物工場は新鮮さが売り物であるので都市周辺にあれば、市場の売れ行き状態に応じて収穫し、しかも長時間の移動なしにお客さまの食卓に載せることが出来るため、まさに[地産地消]が実現できます。

2)どこでも、いつでも栽培できる

水耕栽培は土を必要としませんので、又土地の条件も特に重要ではありません。乾燥地帯、砂地、塩害地、サンゴ礁の島など土耕栽培が不適な場所でも少し水が供給できるところであれば建設可能です。又と特殊な場所として南極の基地にも小型植物工場が設置されています。

水耕栽培施設を設置する場所は、天井から太陽光が入る温室でも、光が入らない地下の部屋でも可能で、遊休地の活用ができます。外部と遮断された施設で栽培しますので、外気温度に影響されず、1年中栽培することが可能ですが、特に夏場の暑さは植物育成上障害が出やすいため、室内の完全空調(エアコン)の設備は必要になります。露地栽培での大変な苦労であります寒暖、雨量、台風などの天候に左右されず、作物の生育も不出来等の差がなく1年を通じて平均して収穫ができます。

光源や施肥によって収穫期間を短縮し、育成の棚を多段方式などにすることにより、植物工場の敷地面積を大きく取らずに、通常の露地栽培のリーフレタスなら150倍以上の収穫量を実現しています。まさに都市型農場が可能となります。

3)体に優しい栽培作業

通常の土耕栽培は、土おこし、施肥、消毒、畝づくりなど大変労力を必要としますが水耕栽培の植物工場では装置の消毒と水洗い、培養液づくりが済めば、後は育成中に労力は必要としません。また露地栽培ですと育成中の雑草取り、害虫、病気などの消毒など収穫まで続きます。植物工場での収穫は作業する高さが調整できるので体力に掛かる負担はかなり軽減されます。従って植物工場で働く人は女性、老人でも作業が可能で、また熟練性も最初の設定がしっかりとしていれば作業者にとって必要としません。

4)環境に優しい栽培技術

土耕栽培は土を消毒したり、肥料分(窒素とリンなど)を過剰に与えたりすることによりそれが雨水などにより土中に浸み込み地下水などを汚染しています。特に牛などの糞尿を利用している有機農業は、完全乾燥しませんと感染症などに土地が汚染されます。水耕栽培は必要な養分を適切に与えることにより、肥料による汚染はありませんし、水の浄化装置を設置している所では、循環使用することにより水の浪費もなくなります。

5)生産性の高さ

水耕栽培は通常露地栽培より早く収穫できます。これは育成中に与える光の量が適切であり、適切な肥料、育成環境の適温、適湿、酸素そして二酸化炭素の適量な供給と考えられます。

又野菜によっては季節の影響はありませんので、室内の温度調整することにより、1年中収穫でき5~6回収穫出来ます。又収穫した野菜も赤・青LED方式水耕栽培ではその単色効果により植物に逆にストレスが出て通常の露地栽培の野菜より、ビタミン、カロチンが数倍高くなると言われております。

このように将来の食の安全と供給量を確保する為に近未来農業である植物工場の普及は多くの人の理解が必要です。

少し割高だけど安全安心な植物工場で作られた野菜を食べてみたり、ご自分で水耕栽培を手がけるのも良いかと思います。

ご家庭のリビングで生活しながら目の前で自ら健康野菜を作り、毎朝新鮮な野菜を食べるのも新しい体験として始めてみてはいかがですか。

サイドメニュー

家庭用水耕栽培器