植物のふしぎ 種の発芽と光合成

種の発芽の仕組み 水耕栽培

全ての植物の始まりは発芽から始まります。

その種の発芽の仕組みを説明したいと思います。

リーフレタス、バジル、ケール、ミニトマト、ルッコラなどの種の発芽は比較的早くて発芽率も高いです。

しかしパクチー、パセリ、イタリアンパセリ、アイスプラントなどは発芽が始まるので10日以上掛かります。

発芽期間が掛かる野菜、ハーブはその発芽するまでの管理が難しいのです。

そのためにもタネがどの様な仕組みで発芽するかを知ることは重要ですね。

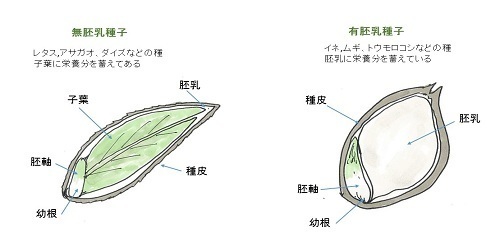

種の構造まず種を保護するのは種皮です。

栄養分を蓄える部分は胚乳と子葉です。

根や葉を作る胚(胚軸)があります

発芽する3つの要素があります

まず一つ目は水です

水が種にしみこんでから全ての種は発芽がはじまります。

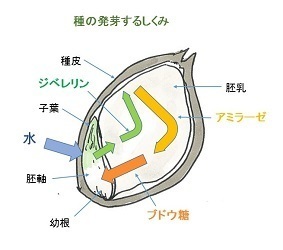

種に水を与えると種皮を浸透して胚軸(子葉、幼根)に到達します。

その胚軸の部分からまず発芽を促す発芽ホルモンのジベレリンが発生します。

ジベレリンは胚乳(子葉)に浸透していき、タンパク質分解酵素のアミラーゼやマルターゼを作ります。

そして胚乳(子葉)にあるタンパク質を分解してブドウ糖を作ります。

そのブドウ糖を栄養として胚軸にある根の部分で細胞分裂が始まり、根が成長始まります。

根は重力を感じて、種の置き方に関係なく下のほうに伸びていきます。

有胚乳種子は胚乳から養分を供給しながら胚軸にある子葉を成長させます。

無胚乳種子には既に子葉がありますので、その子葉が大きくなって種皮を破って伸びていきます。

その場合でも根は下へドンドン伸びていきます。

水が浸透した種はまず根を伸ばし、そして子葉を伸ばしていきます。

しかし水が充分になかったり、培地が乾燥するような環境ですとその成長が止まります。

リビングファームの実験では一度発芽システムが停止すると、再度水を与えても再度発芽が進まないようです。

再度種をまきなおします。

リビングファーム水耕育苗キットで育てる場合は水を与えて後は必ず透明ラップでカバーして水の蒸発を防ぎます。

2つ目は温度です

温度が低すぎても発芽が始まりません。

そこで2つ目に重要な条件は温度です、これから寒い冬に向かって発芽したら大変ですね。

ですからほとんどの種は温かい春を待って発芽が始まります。

そこでリビングファームでは、種をまず冷蔵庫などの寒い空間に置いておきます。

その間に種は寒さを感じてジベレリンという植物ホルモンを増やしていきます。

そしてご注文があってから出荷しますので、寒さを感じてから暖かさを感じますので1年中いつでも発芽できるのです。

3つ目に大事な条件は空気(酸素)です。

種の中にある幼根や葉っぱを成長させ発芽が始まります。

そのためのエネルギーが必要ですね。

そのエネルギーは種の中に蓄えている栄養分からもらいます。

その栄養分(ブドウ糖)を作る代謝には酸素が必要となります。

この3つの条件が揃ったときに種は発芽を始めます。

ウレタン培地などで育てる水耕栽培では発芽を観察することができるのが特徴です。

ぜひ育てたい野菜やハーブを種から育ってみましょう。

発芽するときの感激は素晴らしい体験です。

植物が生長するしくみ・・・光合成を正確に知りましょう

植物が生長するために光合成、呼吸そして蒸散が重要な作用です。

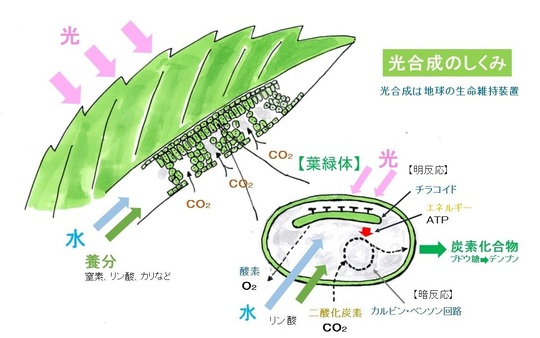

①光合成のしくみ:

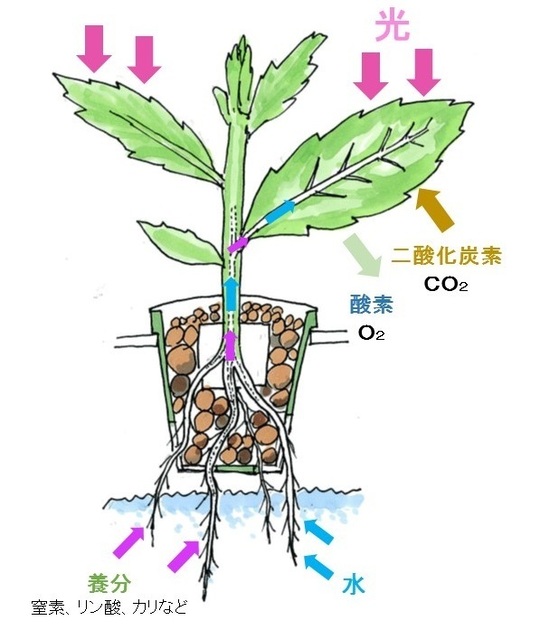

まず光合成に必要な要素は光、水、無機栄養(窒素,リン酸、カリ他)酸素、温度そして二酸化炭素です。

根からは水と肥料そして酸素を吸収する為できるだけ長く、多く根を伸ばします。

また葉っぱで光と二酸化炭素を受光、吸収しますので葉っぱは出来るだけ大きくなります。

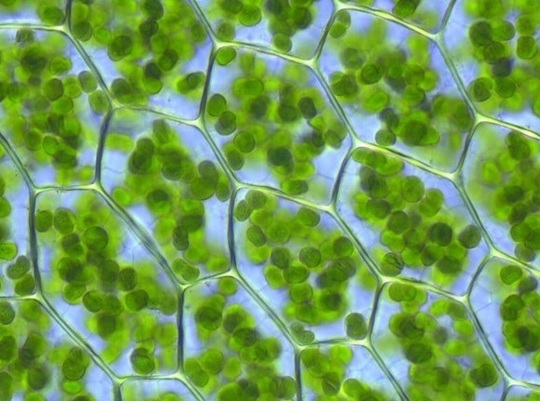

植物の葉っぱの細胞の中には沢山の葉緑体があり、大きさは5μmで楕円状をしており光合成が行われる工場となります。

水を分解してエネルギー(ATP)と酸素を作ります。

この反応は光を活用してエネルギーを発生するので光合成の明反応と言います。

このクロロフィルαとβを活性化する光が主に赤(660nm周辺)の波長と青(440nm周辺)の波長が多く吸収されます。

植物工場やリビングファームでは赤と青LEDを多く使っています。

発生したATPなどのエネルギーを活用して根からの水と葉っぱの気孔から入った二酸化炭素を合体してブドウ糖を作ります。

この過程をカルビン・ベンソン回路と言い、葉緑体のストロマ部分で行われます。

この反応は光を必要としないので暗反応と言います。

この暗反応は明反応の陰で24時間行われております。

そのため植物工場では一日中LEDの光を与えて操業し収穫量を多くしております。

多くの合成されたブドウ糖は合体してショ糖になり、ショ糖は葉の部分から師管を通って根や植物の先端部分に移動していき、デンプンを合成して成長に寄与しています。

人や動物など全ての生き物はこのエネルギーの素となります。

②呼吸作用(代謝)

植物が光合成で得たデンプンなどの炭酸化合物を分解してエネルギーを獲得し葉、根、茎などが成長します。

分解するときに酸素を取り入れ二酸化炭素を排出するので、呼吸作用と言います。

この時に使われる酸素は水に溶けた酸素を根から吸収して呼吸(代謝)に使われます。

呼吸作用は昼も夜もミトコンドリアのところで行われますが、そのエネルギーはATPの形で蓄えられますこのエネルギーは植物を食べる全ての生物のエネルギーになりますので、全ての生物はこの光合成で生かされてます。

光呼吸の作用は一見せっかく作った酸素を取り入れ、光合成で使う二酸化炭素を排出すので無駄な作用のようですが、これは葉が多量なエネルギー(光)を得たときに、これを浪費することで葉緑体をしっかりと守っているのです。

③蒸散作用

蒸散作用は葉っぱの気孔は葉先などの部分から葉内にたまった水分を大気中に発散させます。

この蒸散作用で水を根から取り入れる運搬(ポンプの役割)作用として働きます。

同時に水中や土壌中の無機栄養分(窒素、リン、カリなど)を水と共に取り入れ、植物の葉っぱや先端部分に供給をすることができます。

大気が高温の時に、植物自ら体の温度調節のため葉っぱの気孔から水分を蒸散させ葉面を冷やします。

これらの光合成や蒸散作用などの植物の生理現象は目の当たりで植物を育ている中で、なんとなく実感できるのは不思議です。

これは水耕栽培だから毎日、毎日、目の当たりで観察できるのです。

ぜひ身近で無農薬な野菜、ハーブそして花を育ててください。

水耕栽培はお部屋の中で育てますので、毎日その成長を見て楽しめます。

水耕栽培キットのお求めは リビングファームショップで

サイドメニュー

家庭用水耕栽培器